Тестирование на знание русского языка http://minobr.donland.ru/activity/9099/

Антитерророристическая безопасность

Нормативно-правовые и иные акты в сфере противодействия терроризму

Федеральные законы

1. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"

2. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ "О безопасности"

3. Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"

Указы Президента Российской Федерации

1. Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»

2. Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 "О мерах по противодействию терроризму"

3. Указ Президента РФ от 14.06.2012 № 851 "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства"

4. Указ Президента РФ от 13.09.2004 № 1167 "О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом"

5. Указ Президента РФ от 26.12.2015 № 664 "О мерах по совершенствованию государственного управления в области противодействия терроризму"

6. Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 "Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации"

Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

1. Постановление Правительства РФ от 06.06.2007 № 352 "О мерах по реализации Федерального закона "О противодействии терроризму"

2. Постановление Правительства РФ от 25.12.2013 № 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)"

Иные правовые акты

1. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009)

2. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024 – 2028 годы (утвержден Президентом Российской Федерации 30.12.2023 № Пр-2610).

- листовка02.jpg (273 КБ)

- листовка01.jpg (278 КБ)

- листовка01.tif (1 366 КБ)

- банеры01.jpg (729 КБ)

- ¦Я¦-¦-TПTВ¦¦¦¬_page-0002.jpg (353 КБ)

- ¦Я¦-¦-TПTВ¦¦¦¬_page-0004.jpg (342 КБ)

- ¦Я¦-¦-TПTВ¦¦¦¬_page-0003.jpg (396 КБ)

- 2024-12-19 5.48.47 PM.jpg (103 КБ)

- 2024-12-19 5.48.42 PM.jpg (118 КБ)

- 2024-12-19 5.48.55 PM.jpg (597 КБ)

- 2024-12-19 5.49.02 PM.jpg (628 КБ)

- 2024-12-19 5.49.09 PM.jpg (586 КБ)

- 2024-12-19 5.49.28 PM.jpg (721 КБ)

- 2024-12-19 5.49.35 PM.jpg (643 КБ)

- ¦Я¦-¦-TПTВ¦¦¦¬_page-0001.jpg (406 КБ)

- 2024-12-19 5.49.15 PM.jpg (850 КБ)

- 1719992505817.jpg (198 КБ)

- памятка экстремизм (1).jpg (319 КБ)

- памятка экстремизм (2).jpg (142 КБ)

- WhatsApp Image 2023-12-15 at 10.17.37.jpeg (33 КБ)

- Памятка Как обнаружить дрон в небе.pdf (6 928 КБ)

- WhatsApp Image 2023-12-15 at 10.17.36.jpeg (29 КБ)

- WhatsApp Image 2023-12-15 at 10.17.38.jpeg (36 КБ)

- WhatsApp Image 2023-12-15 at 10.17.37 (1).jpeg (29 КБ)

- Дополнительная образовательная программа - Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма.pdf (573 КБ)

- ИГИЛ.pdf (1 818 КБ)

- 21 октября 2016 года.pdf (5 707 КБ)

- Памятка для обучающихся при террористической угрозе.pdf (122 КБ)

- Памятка для родителей по противодействию экстремизму 1.doc (17 КБ)

- Молодёж и антитеррор.pdf (1 192 КБ)

- Памятка по организации профилактической работы в сети Интернет.pdf (521 КБ)

- Памятка.docx (704 КБ)

- Памятка1.docx (36 КБ)

- Памятка №4.docx (16 КБ)

- Ислам традиционный и вымышленный.pdf (614 КБ)

- ATK K O - ATTS SNG.pdf (1 079 КБ)

- Что такое терроризм.pdf (937 КБ)

- Остановим терроризм.pdf (983 КБ)

- Интернет и антитеррор.pdf (658 КБ)

- Методические рекомендации по обеспечению антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях.pdf (147 КБ)

- Памятка для родителей Защита от террора.docx (16 КБ)

- Памятка для учеников Что такое экстремизм.pdf (41 КБ)

- Памятка для родителей Как поговорить с детьми о терактах и насилии.pdf (44 КБ)

- Памятка для школьников Как вести себя если в школе стреляют.pdf (44 КБ)

- экстремизм (¦н¦¦TБTВTА¦¦¦-¦¬¦¬¦-.jpg, 134 КБ)

- как понять, что вас пытаются завербовать (8 ¦¬TА¦¬¦¬¦-¦-¦¦¦-¦- ¦-¦¦TА¦-¦-¦-¦¦¦¬ (2).pdf, 341 КБ)

- интернет травля (¦Ъ¦¬¦-¦¦TА¦-TГ¦¬¦¬¦¬¦-¦¦.jpg, 127 КБ)

- медиабезопасность (¦Ъ¦-TАTВ¦¬¦-¦¦¦- 1.jpg, 130 КБ)

- Meta экстремистская организация (¦Ч¦-¦¬TА¦¦TЙ¦¦¦-¦-¦-TП TБ¦-TЖTБ¦¦TВTМ.pdf, 443 КБ)

- мифы и правда о экстремизме (¦ЯTА¦-¦-¦+¦-_¦-¦¬TД.pdf, 430 КБ)

- толерантность (¦Ъ¦-TАTВ¦¬¦-¦¦¦- 2.jpg, 178 КБ)

- это ломает жизни (¦ЯTА¦-TВ¦¬¦-¦-¦¬TА¦-¦-¦-TЛ¦¦ ¦¦¦-¦-TВ¦¦¦-TВ.jpg, 287 КБ)

- Ролик № 1. «Телефонный терроризм. Школа».mp4 (10 126 КБ)

- Плакат_антитеррор_5.png (1 599 КБ)

- Плакат_антитеррор_4.png (2 215 КБ)

- Плакат_антитеррор_2.png (2 117 КБ)

- 02.png (762 КБ)

- Плакат_антитеррор_1.png (1 254 КБ)

- 01.png (1 236 КБ)

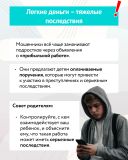

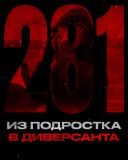

Проблема вовлечения граждан в экстремистскую и террористическую деятельность не утрачивает своей актуальности. Заинтересованность в новых кадрах равно проявляют религиозные и иные террористические организации, экстремистские и деструктивные неформальные молодежные сообщества, псевдорелигиозные секты, незаконные вооруженные формирования. Особый интерес перечисленные структуры проявляют к молодежи, как наиболее уязвимую к воздействию деструктивной пропаганды и при этом социально активную часть населения.

Можно выделить следующие основные «группы риска»:

- имеющие родных и знакомых, уже вовлеченных в деятельность различных радикальных структур;

- люди с низкой самооценкой, проблемами с социумом и протестными настроениями;

- спортсмены, имеющие неформальные контакты с преступными группировками (особенно, этническими);

-люди, склонные к смене религий, с психическими отклонениями в сфере личных убеждений, с повышенной внушаемостью, с депрессией;

- люди, увлеченные контркультурой, деструктивными молодежными субкультурами.

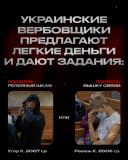

Современные профессиональные вербовщики – это, как правило, лица, имеющие высокие коммуникативные способности установления межличностного общения и убеждения, владеющие различными техниками манипуляции, умеющие добиваться доверительности отношений, часто имеющие психологическое образование.

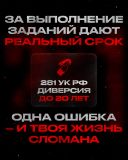

Вербовка осуществляется путем обмана, «игры на доверии», обещании хорошей работы, денег, друзей, развлечений, власти и т.д. В работе с объектом вербовки задействуются профессиональные психологические механизмы и технологии: внушение, заражение, подражание, переживание, анализ, групповое давление, мотивации, массовые силы, реализация сцепленных ролей

Активно используются вербовщиками незрелость психики молодых людей и особенности психики в период созревания и взросления: чувство протеста, недоверие к взрослым, уверенность в собственной исключительности, стремление самоутвердиться и, при всем этом, неуверенность в завтрашнем дне и своем месте в нем). Проверенным временем действенным инструментом остается использование любовных чувств, чувств привязанности (особенно часто таким способом в деструктивные сообщества вовлекаются молодые девушки и женщины, следующие за своими избранниками).

Начальным этапом вербовочной работы, как правило, выступает подбор подходящего по своим личностным качествам и психоэмоциональному состоянию под запросы вербовщика, то есть годного для психологической обработки. Поиск объекта может осуществляться в образовательных, религиозных учреждениях, спортивных секциях (особенно изучающих боевые искусства) и т.п. Богатый выбор для вербовщиков дает организованная по анклавному принципу среда мигрантов. Далее следует индивидуальная обработка объекта, в том числе с передачей его под «опеку» иных лиц, отвечающих уже за более глубокое вовлечение жертвы в организацию.

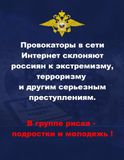

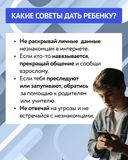

Последние годы характеризуются быстрым развитием методов дистанционной вербовки, когда вербовщик организует общение посредством мобильной связи или сети Интернет. При этом, зачастую начальный этап – подбор объекта – проводится среди неопределенного круга лиц в различных сетевых сообществах по интересам (на форумах, в группах социальных сетей и т.п.), после чего вербовщик переходит к обработке объекта в личном общении (которое тоже может осуществляться дистанционно). В этой связи огромное значение в профилактической работе с несовершеннолетними имеет контроль не только их личных контактов, но и сфер интереса, включая регулярно посещаемые интернет-ресурсы.

Предотвращению вовлечения граждан в деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую деятельность, снижению риска влияния на них со стороны вербовщиков может поспособствовать системная социальная и экономическая работа государственных и общественных институтов, направленная на:

- оптимизацию социальной среды (в целом), в которой находятся граждане (особенно, подростки и молодежь), ее улучшение, создание в ней пространств для конструктивного взаимодействия, визуализация положительны (и, главное, достижимых) жизненных перспектив, реальное решение проблем молодого поколения;

- создание прогрессивных механизмов социализации личности молодого человека, положительного включения его в социокультурное пространство, перспективного развития в избранном направлении;

- функционирование механизмов реальной помощи гражданам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, оперативного решения социально-экономических проблем;

- профилактику агрессии, социальной напряженности, развитие с раннего возраста навыков социального взаимодействия;

- развитие конструктивной социальной активности подростков и молодежи, поддержку позитивных молодежных субкультур, общественных объединений, движений, групп, иных социально-полезных форм реализации потенциала молодежи.

Необходимо четко уяснить, что, независимо от форм, целей, способов вовлечения человека в экстремистские, террористические, незаконные вооруженные формирования, конечным итогом для него будет разрушенная жизнь, здоровье, уголовное преследование, а зачастую – гибель.

Кирезлиева А.К.